Crisis

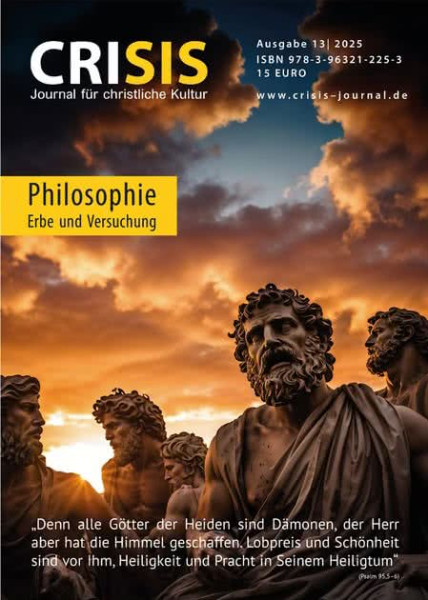

CRISIS 13 : Philosophie – Erbe und Versuchung

| 9783963212253 |

| Crisis 2025 |

| 120 Seiten, Broschur |

15,00 € *

- Als kürzlich ein sehr belesener, eifriger Kirchgänger gefragt wurde, was er von der Philosophie halte, kam die Antwort: Aber ich bin doch schon orthodox! Diesem Zeitgenossen scheint also ganz selbstverständlich vorzuschweben, dass der Inbegriff und Endzweck allen Philosophierens in der Orthodoxen Christenheit zu finden sei. Ob dies ausreichend und zeitgemäß begründet werden kann, dieser Frage gehen einige Autoren unserer nächsten CRISIS-Ausgabe nach. „Der Anfang der Weisheit ist die Furcht des Herrn“ lehrt Psalm 110/111 (10). Die Furcht des Herrn ist nun leider nicht die primäre Tugend in der stolzen Ahnenreihe der Philosophen. Stattdessen walten – vor allem in der Moderne – Vermessenheit und Eigensinn vor. Wahre Weise, gar wahrhafte Gottsucher sind rar unter ihnen, weil sie die Werte, die Prinzipien, die Grundlagen selber definieren wollen. Ihre „Liebe zur Weisheit“ schlägt vielfach um in „kritischen“ Hass und „kreativ“ getarnten Neid auf die Erkenntnisse geistiger Rivalen. Dennoch stellt die traditionelle Philosophie nicht nur eine Versuchung des Glaubens dar, sondern birgt ein Erbe noch ungenutzter Schätze. Auf allen Ebenen der Gesellschaft zeigen sich immer offensichtlicher anti-christliche Züge des feindseligen Atheismus oder nur scheinbar gleichgültigen Säkularismus. Auch andersgläubige sog. Welt-Religionen wie zum Beispiel der Islam stimmen in diesen Chor mit ein. Jesus Christus, der lehrte „Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben“, wird aus dem Bewusstsein der Völker strategisch und programmatisch getilgt. War also Christi Kreuzestod um der Sünden der Menschheit willen, Seine glorreiche Auferstehung umsonst? Kann hier vielleicht philosophisches Nachdenken Seine absolute Wahrheit neu begründen? Vor der Glaubenswahrheit Christi verblich die ehedem stolze Welt-Weisheit der Antike, später auch deren bemühte Renaissance zur Mitte des zweiten Jahrtausends. Erst die liberale sowie revolutionäre Aufklärung der Neuzeit meinte ihr gegenüber zu obsiegen, und der neuerdings posthuman gesinnte Fortschrittsdrang schreitet für absehbare Zukunft ungebremst ins „schlecht Unendliche“ (Kategorie bei Hegel) voran. Die stets komplexeren Begriffssysteme und subtilen Denkgebäude des Kritizismus, Relativismus, Nihilismus, Formalismus verantworten letzten Endes die antichristliche Satanie. Gottlose Theorien verfallen als Ideologien unmenschlicher Praxis. Gott, das „Unvordenkliche“ und „Undenkbare“, das Schöpfer-„Designer“-Subjekt, die Hyper-Intelligenz, das Integral des Absolut-Positiven, muss neu bedacht werden, entsprechend das Erlöser-Subjekt, der Gott-Mensch Jesus Christus. Negativität erweist sich als Abwesenheit solchen Bewusstseins, Leugnung des grundlegenden Faktums. Eine durchweg „humanistisch“ besessene Menschheit gerät selbstverschuldet immer tiefer auf schreckliche Wege unsäglichen Leidens. Darum muss der sich im Irrgarten wissenschaftlich-philosophierenden Geistes gänzlich überhebende Verstand endlich vernünftig werden, nüchtern die negativen Folgen seines Tuns bedenken und im Geist der Heiligung die unendliche Erhabenheit Gottes und die Liebe Christi (an)erkennen.

- Autoren

- Äbtissin Mariam (Japaridze), Mircea Vulcănescu, Nae Ionescu, Alexandra Vakulinskaja, Markus Fifka, Priestermönch Seraphim Rose, Dr. Nicolae Robert Geisler, Priestermönch Raphael Noica, Prof. Priester Gheorghe Holeba, Peter U. Trappe, Nikolai Goldmann, Prof. Walentin Katasonow, Roland Chr. und Anna-Maria Hoffmann-Plesch, Andrea Ficht, Äbtissin Maria (Sidiropoulou), Hendrik B. Herhaus, Gregor Fernbach, Priester Roman Bannack